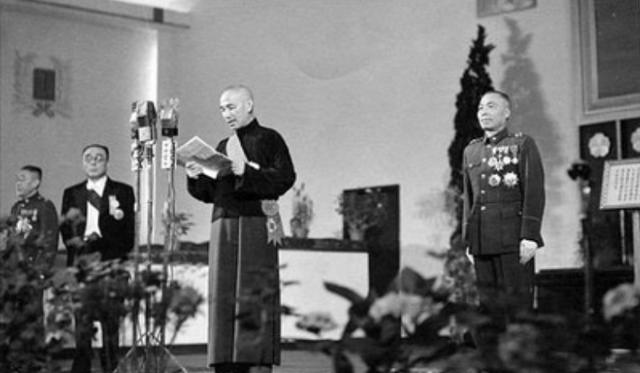

1948年,辽沈战役进行中,蒋介石突然调兵遣将,妄图通过拉长战线的方式,消损我军的兵力。

林彪在得知消息后,命令程子华务必守住塔山。

塔山归属于葫芦岛市,虽是面积不大的村庄,但其战略意义极为重大,是辽沈战役西翼的关键所在。

塔山附近还有一个相对地势要高一些的白台山,因此有人提出占据高处,抢占作战优势。

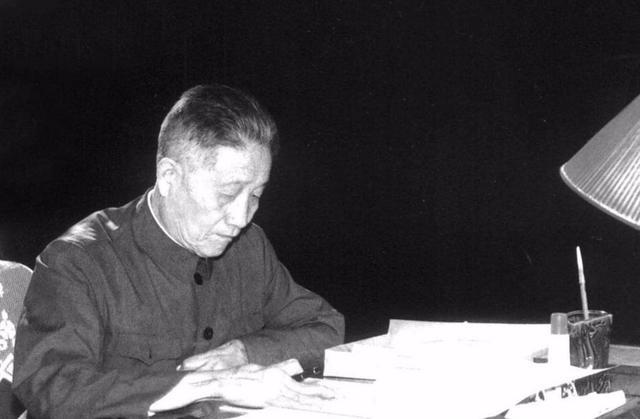

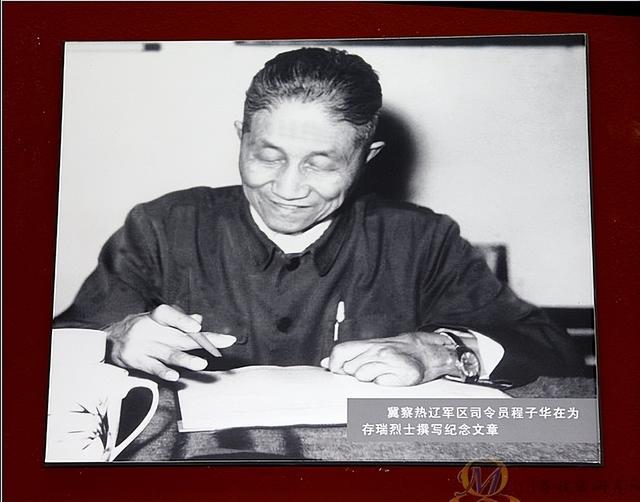

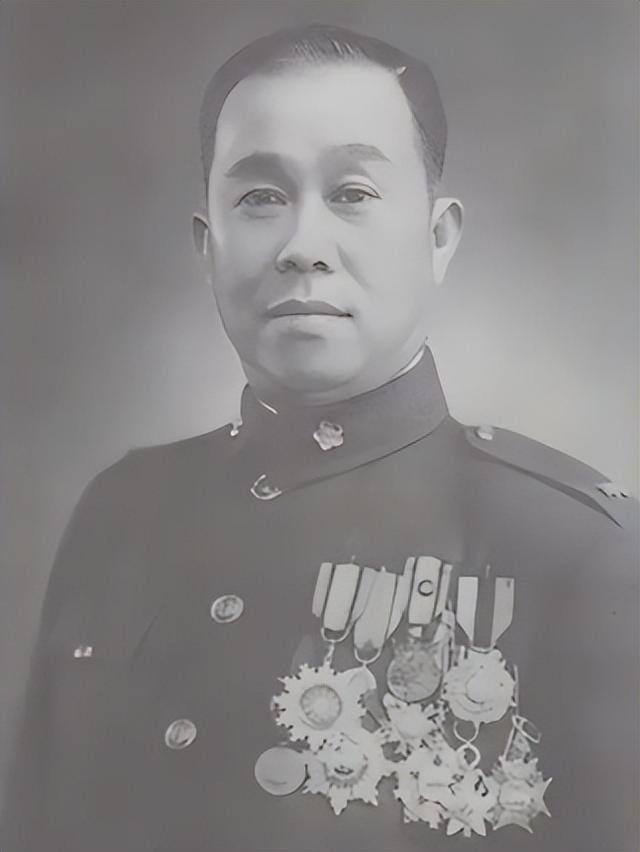

(程子华)

程子华对此十分重视,想起了千年前诸葛亮派马谡守街亭。

马谡率兵到达街亭后,并没有遵照诸葛亮的指示在平地设防,而是选择占据高地来抵御敌军。

结果是街亭失守,诸葛亮只好草草结束第一次北伐。

同样是地势一高一低,程子华是否跟马谡一样选择了在高地御敌?

国民党在此次战役中又是如何作战的?

一、国民党内斗严重,军队指挥不当

10月10日,塔山阻击战打响后,陈毅和程子华等人非常重视此次战役,国民党方面也很重视。

只不过,国民党内部人员重视的点不一样。

(辽沈战役纪念馆)

蒋介石派出近10万人参战,希望能够取胜,而国民党的军官们却在打仗的关键时刻,上演了一次次权力争夺战。

当时,卫立煌身为东北军总司令,战事起后,遣其亲信陈铁赶赴葫芦岛,意在掌控整个东进兵团。

可是,陈铁刚到达前线没多久,在锦州方向的范汉杰坐不住了,立即把自己身边的参谋长唐云山派去争夺作战指挥权。

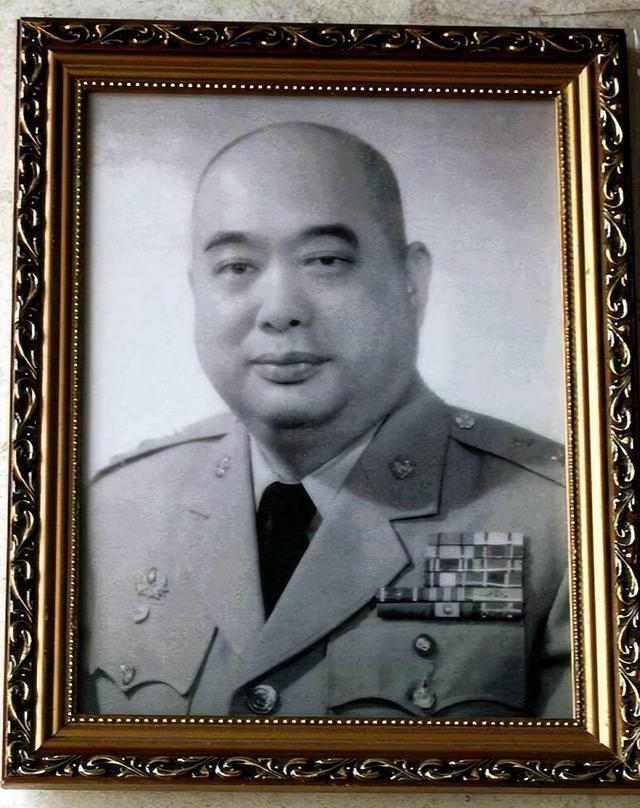

(陈铁)

一时之间,葫芦岛成了香饽饽。

原来驻防在葫芦岛的54军军长阙汉骞,无法接受这群人在自己的地盘上撒野。

于是也加入了这场混战,对外宣称自己才是名正言顺的指挥官。

阙汉骞

国民党将领们不是忙着研究如何击破塔山防线,而是把精力放在了权力的争夺上,这种内耗极大地削弱了国民党整体战斗力。

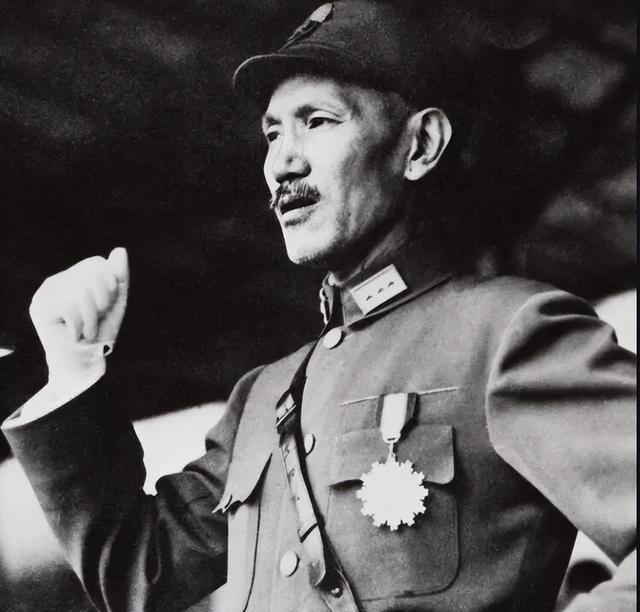

蒋介石大概也发现了这些军官们内斗,不把心思放在打仗上,只好亲自下了一道命令,任命侯镜如为东进兵团司令官。

可是,让蒋介石也没想到的是,这个决定,不仅没有平息军官们的内斗,反而加速矛盾激化。

(侯镜如)

为了尽快扭转这个局面,蒋介石只好又派华北督战主任罗奇来葫芦岛,监督军官们的军事行动。

罗奇的权力凌驾于所有的将领之上,很显然,是蒋介石派来的“钦差大臣”。

蒋介石

本就不服气听从他人指挥的军官们,这下怨气变得更加深重,把斗争的矛头指向了罗奇,认为他的到来,不是解决问题,而是导致军事指挥更加艰难。

罗奇

罗奇表示要严惩那些作战不力者,可是,并没有任何效果,因为内部局势已经变得超出了他的掌控范围了。

(罗奇)

随着国民党军事指挥体系变得越来越复杂,在前线作战士兵们的士气被削弱,作战能力下降。

各部队间协调不畅,以致多次发起的进攻皆以失利收场。

尤其是在塔山地区作战的时候,尽管国民党军队拥有先进的武器,参战人数也比我军多了将近两万人。

然而,因欠缺统一之指挥,以致始终难以凝聚合力,无法突破那坚固的防御阵线。

国民党陆军少校林伟俦在他的回忆录中提到,有一次他在山地上勘察战场情况时,发现另一支国民党的军队正准备发起新一轮攻击。

他正准备通过无线电向罗奇汇报,却看到罗奇带领一帮人从指挥所冲出来,挥舞着双臂,庆祝国民党军队突破了解放军的防线。

(林伟俦)

实际上,这仅是短暂性的突破,对整体局势未产生任何实质性的转变。其影响微乎其微,很快便消失无踪。

国民党的军队在军官们的内斗之下,屡次被击退,而程子华则率领我军稳扎稳打,取得节节胜利。

那么,程子华又是如何制定作战策略的?

程子华

二、程子华勘察地形,确定驻防地点

马谡当年选择高地驻防,把高地优势当成作战优势,结局是战败。

程子华看着塔山周围的地形陷入沉思。

有人提议在地势较高的白台山上驻防,也有人对此表示反对,“林帅让咱们守住塔山,如果驻守在白台山上,敌人直接绕道突袭怎么办?”

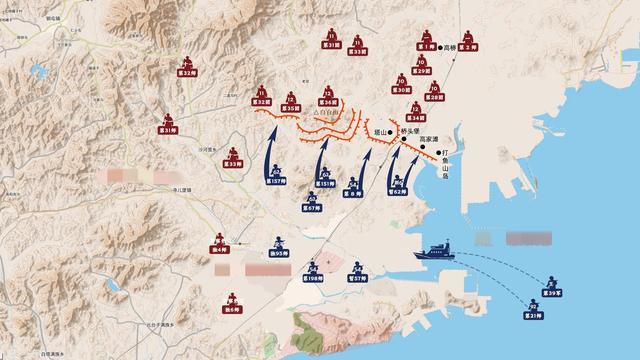

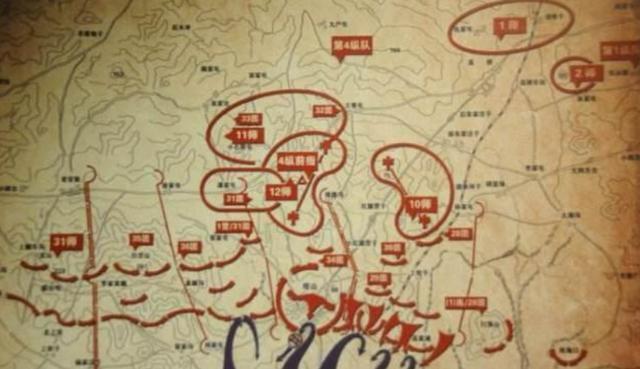

(地形图)

程子华再次勘察地形,经过一番思考之后,决定在塔山村驻防。

这也就意味着要放弃天然的高地优势,在战斗打响前,要利用人工修建好防御工事。

程子华

程子华偕同战士们一同扛起铁锹,挖土又运土,把原本平坦的土地改造成了座座坚固的堡垒。

侦察兵前来汇报,国民党军队已抵锦州湾,这意味着真正的严峻考验已然来临。他迅速调遣军队做好应战准备。

三、及时调整作战,赢得战争胜利

战斗伊始,前线传来讯息,国民党军队炮火猛烈密集,妄图将整个塔山彻底摧毁,化为平地。

程子华的心情非常紧张,不过,他并没有慌乱,积极应战。

第一天的战斗结束后,程子华召集将领们开会。

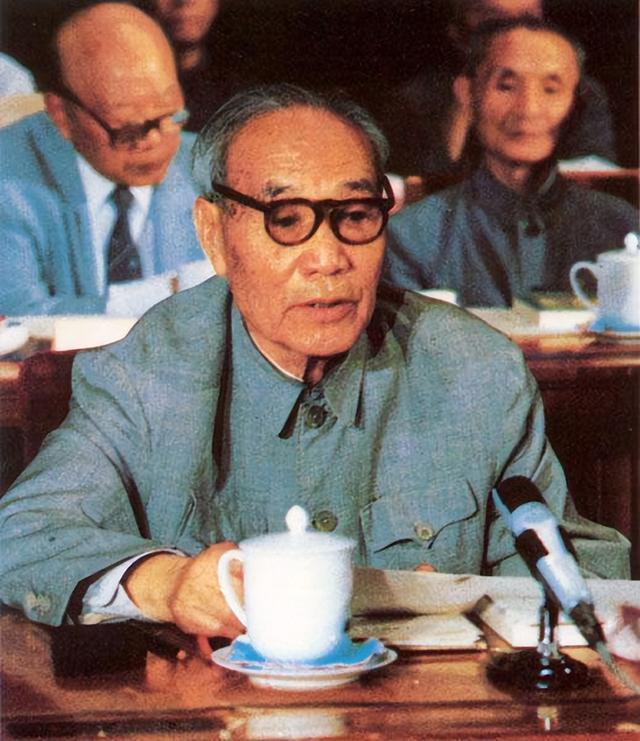

他觉得林彪先前所提的“梯次防御”本为良策,但战场形势骤变,恐怕会致使每道防线皆遭受重大损失。

(林彪)

“咱们要做改变!”

程子华阐述了此举的出发点:敌人难以持续作战,占领第一道防线后,定然会进行休整。

将领们听了,内心并不是非常坚定地认可他的提议,毕竟,传统的梯次防御,经过多次作战验证,取得了成功,已经深入人心。

程子华解释这样做的出发点,敌人不可能一直作战,占领第一道防线后,肯定会做一个休整。趁敌人休整之机,我军可遣后方主力,一举将其制服,此乃天赐良机,定能克敌制胜。

“尖锥型梯次防御”战术被应用到第二天的作战中去。

国民党军队发起猛烈攻势,炮火如雨点般落下,塔山阵地狼烟四起,我军第一道防线很快就被他们突破。

内斗严重的国民党军官们在取得这次小小的胜利后,更加轻视我军。

骄兵必败,在接下来的战斗中,他们很快就陷入了进退两难的境地。

(塔山阻击战作战图)

就在国民党军队把主动攻击转变为巩固阵地时,程子华派出位于第二梯队的军队迅速出击,从侧翼和后方发动了猛烈的反击。

这些精锐部队战斗力强,反应迅速,枪声、手榴弹爆炸声此起彼伏,国民党军队根本来不及防备,阵脚大乱。

每当国民党军队试图再次取得突破性胜利时,都会遭到来自不同方向的我军,进行强大的反击。

等到我军准备在第三梯队发起总攻之前,国民党一直没有稳固住的驻防地点,已经成为我军的占领区域。

将在外,军令有所不受。

程子华临时改变陈毅先前制定的战略战术,确定的“尖锥型梯次防御”战术,不仅增强了我军整体的防守能力,还减少了前线人员伤亡。

这种灵活多变的防御策略,使得国民党军队在作战过程中无法取得实质性胜利。

战斗持续六天,塔山阵地岿然不动,为我军赢得辽沈战役提供了重要保障。

总结:

塔山阻击战揭示了一个深刻的道理:上下一心,团结一致,才能在关键时刻取得胜利。

因此,这场战役对于国民党来说,不仅在军事上遭受挫败,更是让整个国民党政权遭受沉重打击。

当军队上下,彼此争权夺利,无法齐心协力作战的时候,即便拥有再多的军人和先进的武器,也无法赢得胜利。

内部斗争带来的致命性要远胜于外面的敌人,打败自己的不一定是敌人,也有可能是自己打败了自己。

下一篇:没有了